会話がかみ合わないなと思ったら、抽象度のレベルが合っていないのかもしれません。

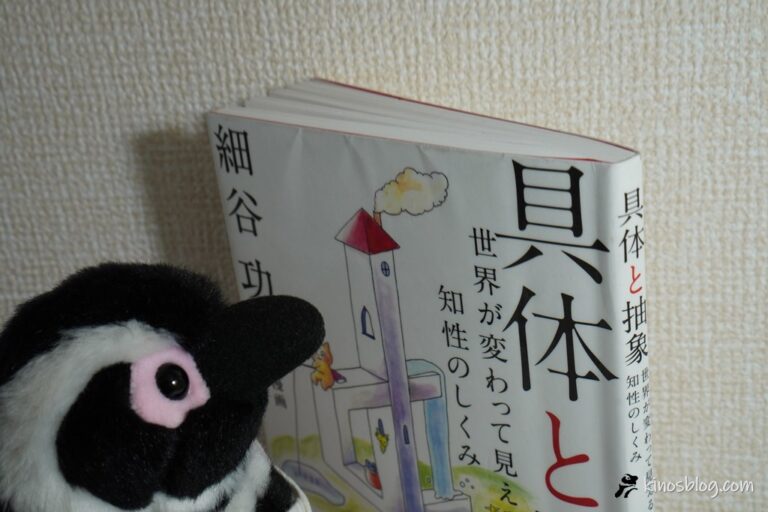

本書は「地頭力」で有名な筆者が、「具体」と「抽象」について解説し、その往復を推奨しています。個人的にはちょうど今その中間で悩んでいたこともあり、この本に救いを求めました。

この「具体」と「抽象」は相反する位置にいます。往々にして「具体」の方が身近で、「抽象」の方がとっつきにくい存在です。

このレベルが合ってないと、会話や議論がうまく進みません。自由主義者が税金の無駄づかいをするくらいなら減税したほうがいいと言えば、「警察がいなくなってもいいのか!」と返ってきます。抽象レベルが高い話に対して個別具体的な話を持ち込む例ですね。

抽象的な話をする際は、多少の例外を無視することがあります。それが原因で、具体的な方に独り歩きすることもあります。歌手が「お客様は神さまです」と言ったのを「俺は神さまだぞ!」と勘違いするトラブルも昔流行りました。

筆者が有名にした「地頭力」という言葉も独り歩きを始めたと感じてます。話を理解できない相手に対して、「あいつは地頭力が~」で済ませる人がいるのも、「地頭力」という概念が独り歩きした結果だと思います。

具体と抽象をセットにして考えることが重要と本書は締め括っています。個人的な経験からすると、このプロセスは結果的に中途半端な知識・経験になりそうで少々怖いところはあります。どちらかに留まって、相手を理解しないという楽な生き方もあるかもしれません。具体と抽象との間にある荒波に挑むのか、なかなか悩ましい気持ちになりました。

本書を読むきっかけとなった本。現場と経営コンセプトの関係性について、本書「具体と抽象」が参考になると紹介されていました。

戦術や戦略も「具体と抽象」の例の一つですね。これらを行き来する「作戦術」の重要性を以下の本が説明しています。

ちょうどいい解説動画がありました。